「優越的地位の濫用行為」の撲滅を目ざし実際調査を実施

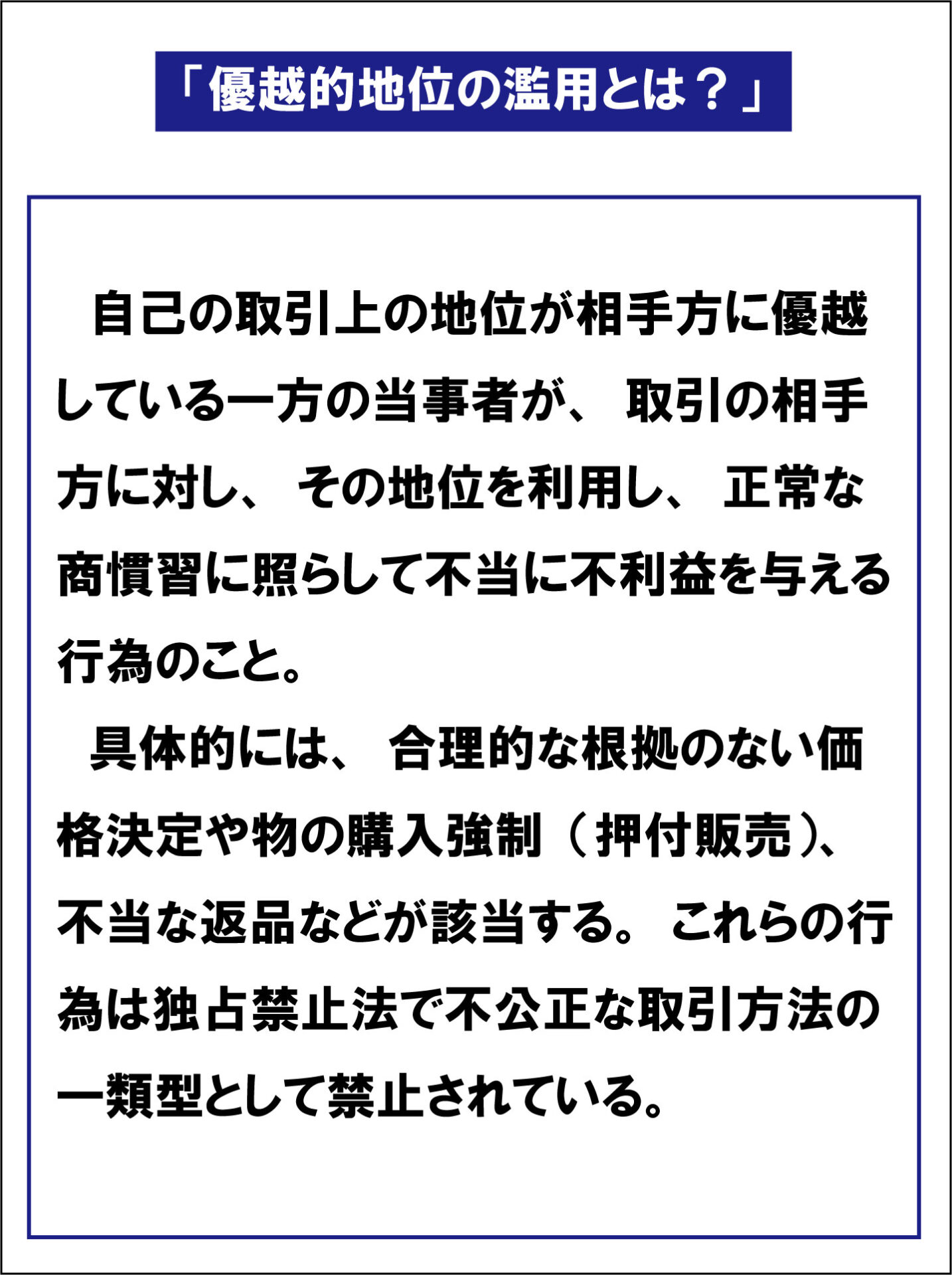

食品関連産業は、安心・安全な食品を安定的に供給することで、私達の生命と豊かで健康な食生活を支えています。一方で、食品は生活必需品という特性から、より安い商品を求める消費者の意向が反映されやすい傾向にあります。そのため、物価上昇などによるコスト上昇分に対する十分な価格転嫁や本来の「価値」に見合った「適正価格」の実現が課題となっています。加えて、食品の取引現場では不合理な価格決定や商品の強制購入(押付販売)、不当な返品など「優越的地位の濫用」に該当する行為も生じており、取引慣行の改善が依然として深刻な課題となっています。

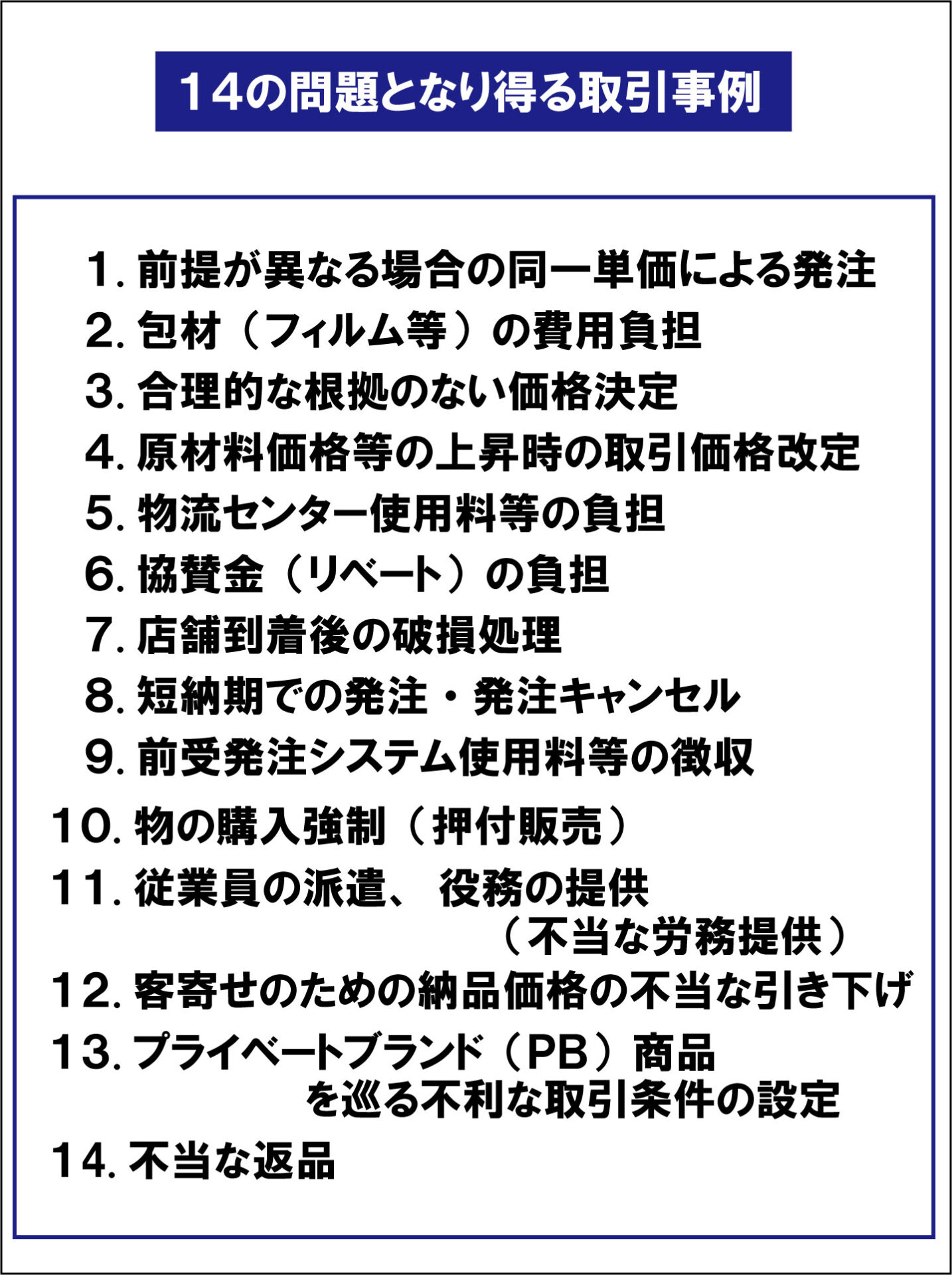

これらをふまえ、UAゼンセンは2003年から毎年、フード連合(=食品関連産業の労働者が集まる産業別労働組合。連合加盟。組合員は約11万名)と共同で「取引慣行に関する実態調査」を実施しています。本実態調査では、現場の組合員(営業担当者)を対象に、実際の取引現場における「優越的地位の濫用」行為に該当しかねない事例を収集。収集した事例については、独占禁止法や下請法、「食品製造業者・小売業者間における適正取引推進ガイドライン」(農林水産省)にもとづき、「14の問題となり得る取引事例」や望ましい取引事例として整理しています。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

2024年9~10月にかけて実施した今回の実態調査には、4615件の回答が寄せられました(昨年4931件)。このうち、「14の問題となり得る取引事例」の発生総数は1960件あり、協賛金(リベート)の負担が12.3%(242件)と最多で、店舗到着後の破損処理11.8%(231件)、原材料費価格等の上昇時の取引価格改定11.1%(218件)が続きます。また、「労務費の価格転嫁に関する取引の状況」についての調査では、55.4%の企業で労務費の転嫁に関する価格交渉を実施していない状況が明らかとなりました。UAゼンセンは引き続き、取引慣行の改善を促進するとともに、価値に見合った「適正価格」の実現へ向けて、価格転嫁の推進に取り組んでいきます。

”取引慣行の是正を目ざして、食品関連産業の現場の実態を訴える”

公正取引委員会で取引慣行の改善の必要性を訴える永島会長

2025年2月3日、UAゼンセンとフード連合は「取引慣行に関する実態調査」の調査結果をふまえ、公正取引委員会・中小企業庁・農林水産省・消費者庁の4省庁に対し、取引慣行の是正はもとより、賃上げ交渉時期を前に、価格転嫁の推進や適正価格の実現を求める要請を行いました。具体的な要請内容は下記のとおりです。

公正取引委員会・中小企業庁

公正取引委員会・中小企業庁では、「公正な取引慣行の実現」に関する要請をそれぞれ実施。UAゼンセンの永島智子会長は「現在、『食品の価格高騰』が過剰に報道されており、食品の適正価格での流通を妨げている。政府による一定の指導や規制により、食品が価値に見合った適正価格で取引されるように努めてほしい」と求めました。また、川合孝典組織内参議院議員は「取引慣行の改善については、各企業の取り組みだけに期待するのではなく、政府が主体的に実効性のあるルールを策定していく必要がある」と提起しました。

これに対し、公正取引委員会の藤本哲也事務総長は「昨年も問題行為のあった企業に対し、警告や注意、指導等を実施してきた。引き続き、取引環境の改善をはかり、中小企業の賃上げ原資につなげていきたい」と応じました。さらに、中小企業庁事業環境部の鮫島大幸取引課長は「中小企業の賃上げは非常に重要な課題。他省庁とも連携し、適正な転嫁に関する交渉を促進し、中小企業が賃上げ原資を十分に確保できるように環境整備を進めたい」と回答しました。

農林水産省

続く農林水産省では、「食品製造業と小売業の適正取引推進」に関する要請を行いました。永島会長は「20年以上にわたる取り組みのなかで、食品関連産業のさまざまな課題について解決への道筋がついていっている。一方で、著しい物価上昇をふまえ、新たな課題も生じている。とりわけ、現在の最重要課題は中小企業における賃上げの実現であり、そのためには適正な価格転嫁を推進し、そのことを消費者の皆さんに理解していただく必要がある。より一層の連携で課題解決をお願いしたい」と訴えました。重ねて、川合議員は「現在、食品については、消費期限・賞味期限・品質保持期限の三つの期限が存在しており、消費者の心理としてはどうしても『期限が長いものを買いたい』となっている。別視点の切り口として、この期限が販売の差別化要因となっている実態の改善に努め、食品の本来の価値に見合った適正価格での販売を実現してほしい」と要請しました。

これに対し、農林水産省新事業・食品産業部の木村崇之企画グループ長は、「食品を安定的に供給することは国の重要な責務。今通常国会では、食品に関連して新たな立法を目ざしている。独占禁止法と同じ方向性で、農林水産省・農林水産大臣の権限で指導などができるように制度を確立し、取引の適正化に省としてより一層取り組んでいきたい。商慣習についても、買い手と売り手の双方と連携しながら対応していく。法律をつくって終わり、ではなく、運用のなかで皆さんと共に改善に努めていきたい」と応じました。

消費者庁

消費者庁では、「食の安全・安心の推進」を求める要請を実施。冒頭、消費者庁の黒田啓太消費者教育推進課長は本要請の趣旨をふまえ、「現在、消費者が目の前の商品価格だけでなく、将来にわたる地球環境や社会課題、社会経済情勢に思いを馳せ、次世代のために良い選択ができるように、『エシカル消費』の推進に努めている。学校教育における出前講座などをつうじ、近年では若い世代に『エシカル消費』が浸透してきている。今後も社会全体に『安さ』や『便利さ』に留まらない消費の選択肢を示せるように、情報発信を強化し、消費者教育をより一層前進させていきたい」と提起しました。

これに対し、UAゼンセン総合サービス部門の髙井哲郎事務局長は、「商品の価値が正しく評価され、適正価格で取引されることが非常に重要。『エシカル消費』は消費者に対し、それを理解してもらうために必要なことであり、『安いものに流される傾向は、結果として社会全体で賃金が上昇したい状況をつくり出す』という視点と合わせて、引き続き、広めていってほしい」と求めました。また、川合議員は「消費者庁として、消費者に働きかけられる視点の一つとして、フードロスの問題がある。消費期限、賞味期限、品質保持期限といった三つの期限が決められているなかで、消費者は『少しでも新しいもの』を求めていく。そのことが過剰なフードロスを生み、適正価格の実現を妨げている。関係省庁と連携しながら改善に取り組んでほしい」と訴えました。

UAゼンセン総合サービス部門は、引き続き、フード連合と連携しながら、食品関連産業の取引慣行の改善に努めていきます。